为了集中展示近年来江苏省淮剧艺术继承与创新的优秀成果,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,由江苏省文化和旅游厅、盐城市人民政府共同主办,盐城市文化广电和旅游局、淮安市文化广电和旅游局、扬州市文化广电和旅游局、泰州市文化广电和旅游局共同承办的第九届江苏省淮剧艺术展演月,于4月26日至5月28日在盐城开演。来自上海、盐城、淮安、扬州、泰州等地的14家淮剧院团,携带众多淮剧优秀剧目集中亮相,为广大人民群众送上丰盛的文化盛宴。

《村里有个管得宽》

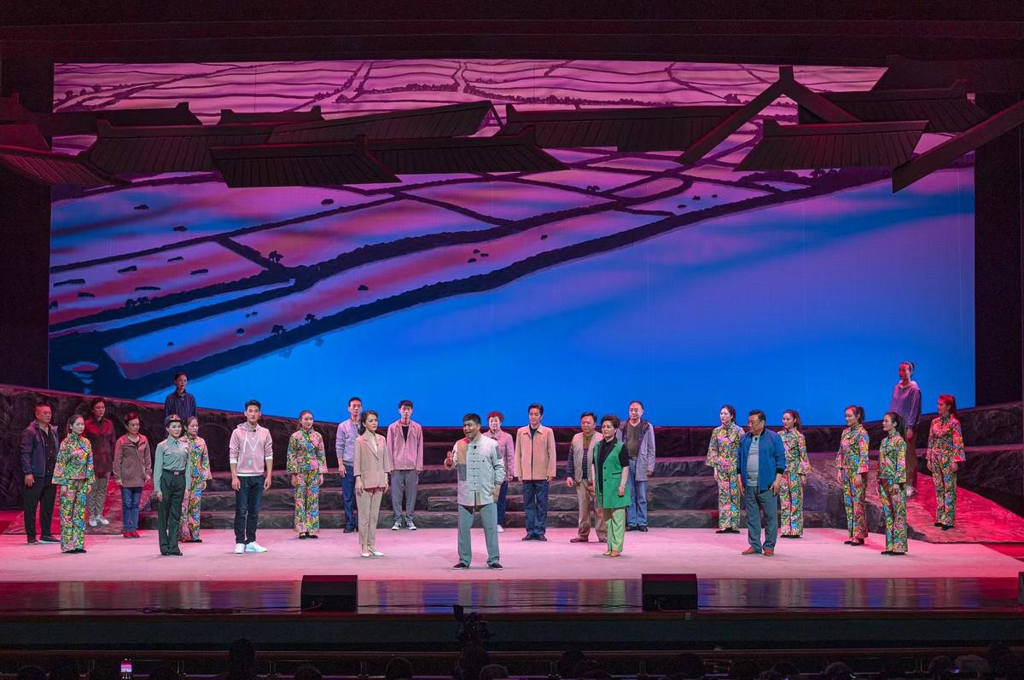

在韶华更替的洪流中,基层党员总是社会发展的中坚力量。现代淮剧《村里有个管得宽》(编剧:袁连成,导演:蒋宏贵,作曲:赵玉光,主演:翟永军 许晴)是继涟水县淮剧团创排的“党员三部曲”首部《哎呦 我的憨哥哥》后推出的第二部戏剧作品。这部剧以基层党员管得宽的人生轨迹为脉络,勾勒了一个基层党员在新时代中国乡村振兴大潮中的风姿与挑战。在浓厚的艺术氛围和深刻的戏剧冲突中,《村里有个管得宽》不仅传递了温暖人心的故事,还深刻反映了广大党员面对时代变革所承载的使命与责任。

《留守村长留守鹅》

涟水淮剧团把“思想精深、艺术精湛、制作精良”作为执着追求,融入淮剧艺术细胞,用“十年磨一剑”的坚守,创排了“村官三部曲”“党员三部曲”等一批精品力作。剧团相继获评全国“服务农民、服务基层文化建设”先进集体、全国文旅系统先进集体、江苏省文化科技卫生“三下乡”活动优秀团队等,近日,涟水县淮剧团获评江苏省学雷锋活动示范点,淮剧艺术“涟水现象”被中宣部、省委宣传部专题推介。

《哎呦 我的憨哥哥》

塑造艺术典型是催生淮剧“涟水现象”的重要标志。涟水淮剧团敢于突破老戏老演、老演老戏的思维定势,深刻把握时代特征,在现实题材作品创作上,突出人物典型化、典型故事化、故事细节化、细节艺术化,着力塑造体现时代精神的新人物、新形象。早在十五年前,在农村首次出现的大学生村官,无疑是淮剧艺术关注的焦点和需要挖掘的典型富矿。2011年,带着泥土气息的《鸡村蛋事》犹如一匹“黑马”,在当年江苏省近10部大学生村官戏中脱颖而出,荣获江苏省淮剧节、戏剧节优秀剧目奖,江苏省“五个一工程”奖和省舞台艺术精品工程项目等19项奖项,许多同行投来惊讶而赞许的目光。坚定艺术立场是催生淮剧“涟水现象”的价值取向。2017年,以留守村官为原型,第二部现代淮剧《留守村长留守鹅》又震撼登场,该剧创新讲述了一个“吃亏是福”、没有受过任何奖励的留守村官的故事,被誉为“村官戏的又一次突破”,原文化部部长雒树刚称赞涟水淮剧团是“全国院团特别是基层院团学习的榜样”。加强艺术创新是催生淮剧“涟水现象”的动力源泉。在创作“村官三部曲”第三部作品时,正值全国风生水起的扶贫大潮,涟水是江苏重点贫困县之一,几个月下来,涟水淮剧团把涟水的每一个贫困村跑了个遍,终于挖掘到一位“扶贫村官”的鲜活故事,一出生动反映文化扶贫的新戏《村里来了花喜鹊》又被搬到舞台上。《村里来了花喜鹊》讲述了二十多年难以转正的文化站代站长花喜鹊回乡扶贫,克服各种困难,挖掘特色文化资源和整合文旅融合发展之路的故事。把握时代脉搏是催生淮剧“涟水现象”的时代品格。涟水淮剧团善于把握时代脉搏、聆听时代声音、承担时代使命,以现代轻喜剧为表现形式,写农民的事、说农民的话、唱农民的腔,成功打造了现代淮剧“村官三部曲”,生动抒写了大学生村官、留守村官、扶贫村官三大主人公,全方位全景式展示新时代的精神气象。

《村里来了花喜鹊》

从2021年开始,涟水淮剧团又推出“党员三部曲”中的《哎呦 我的憨哥哥》《村里有个管得宽》,着重反映基层党员面对基层治理,“同人民想在一起、干在一起,风雨同舟、同甘共苦”的质朴情怀。坚守艺术理想是催生淮剧“涟水现象”的鲜明标识。涟水淮剧团始终以天为幕布,以地为舞台,送戏进乡村、进社区、进企业、进学校,每年演出120场,足迹遍布大江南北、涟水城乡。县淮剧团副团长殷金龙说:“每次彩排,演员们个个铆足劲,将每一个动作、每一句唱词过细,力求达到完美状态。”老演员王春华为一个“抢背”,伤了脚骨,拖着一只伤脚毅然走上舞台;老书记张献忠,每天坚守排练场,脚肿得像馒头,鞋子都脱不下来,还自嘲自己的脚很“卡通”;白玉兰奖获得者许晴为了保护嗓子和缓解多年沉积的伤痛,膏药、地塞米松是她随身带的“小锅饭”。好的角色,不能仅当鲜花,还要扮绿叶,“托”着剧团、“托”着剧目、“托”着主演。同样,剧团也“托”着自己。涟水淮剧人正用“小我”托起“大我”,汇聚起“团”的力量,让初心使命镌刻在淮剧艺术事业的发展旗帜上。

《鸡村蛋事》

“涟水现象”在艺术规律上的必然,还受益于脱贫攻坚、乡村振兴的国家战略和各级有关部门高度重视、积极扶持戏曲传承发展和积极推动基层公共文化服务建设的大环境。党的十八大以来,一系列相关政策出台,一系列倾向基层院团的选调演出安排,极大调动了基层戏曲工作者的积极性和创造性,也提供了良好的基础保障。为帮助文艺剧团摆脱困境,江苏出台《重大题材文艺创作资助办法》和《优秀文艺成果奖励办法》,对重大题材文艺创作给予前端资助。涟水县委县政府设立300多万元“双名”工程专项资金,以奖代补鼓励精品创作生产,并积极探索推进剧团改革,成立涟水县文化艺术中心,核定编制30名,员额15名人员。收入与绩效挂钩,倒逼剧团激发创造力;同时,在人员配置、队伍建设等关键环节给予剧团扶持,拿出120万元委托扬州艺校、淮安艺校培养淮剧学员20名,为剧团注入新鲜血液;启动实施3200多平方米的团部及小剧场建设;通过财政补贴支持剧团常态化开展送戏下乡,对超额完成演出场次的给予每场4000元的补助。这样层层配套的支持保障和激活调动,让当年“穷得直不起腰”的涟水县淮剧团,也有了饱满自信的精气神,能够“直起腰杆”去做更多的探索尝试,更好地服务基层文化建设。