国家级非遗黔剧传承人朱宏又收徒弟啦!5月30日,朱宏正式将杨博亚、纪译茜两位“00后”黔剧新秀纳入门下。

徒弟与师父师母合影留念

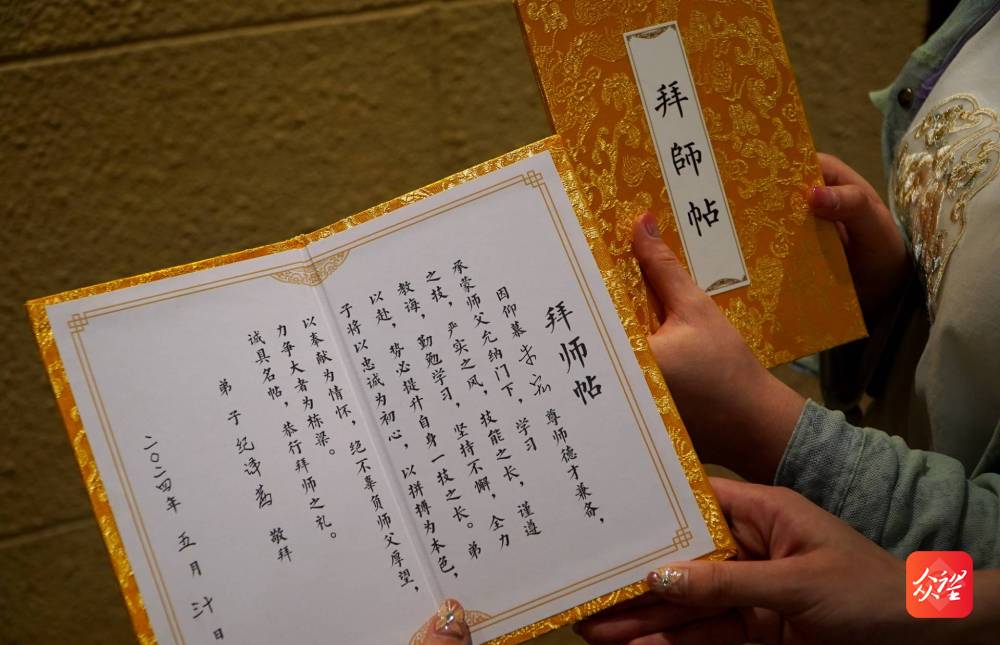

行叩礼,敬奉茶水,敬献拜师帖,恭恭敬敬叫一声“师父”……一个简单却满满仪式感的拜师仪式,见证着新一代黔剧传承人的诞生,也凸显着非遗活态传承的“传承”意味。

拜师学德、学艺、学技

黔剧是在扬琴基础上发展起来的新兴地方戏曲剧种。1960年,“黔剧”被正式命名。此后的48年,这个由贵州方言演唱的民间说唱艺术,演变为具有地方特色和演出风格的戏曲剧种,在2008年,正式被列入国家级非遗名录。

“以师带徒”是黔剧的教育方式,也是文化传承的必要方式。

2022年3月,从艺39年从不收徒的贵州省黔剧院院长、国家级非遗黔剧传承人朱宏,首次收徒就将年龄涵盖“70至00后”徒弟纳入门下。

“那时他们笑说,黔剧院有‘七个葫芦娃’,2023年我又收了三个徒弟,叫‘十全十美’;而今年收的两个关门弟子,正好凑齐12个,大家说,这是实现了黔剧发展的‘月月红’。”朱宏告诉记者,徒弟拜师,为的是眼下,锤炼一技之长;而他收徒传德、传艺、传技,为的则是未来,让黔剧人才储备进入良性循环。

拜师帖。古朴庄重的拜师仪式,是黔剧薪火相传的见证

作为黔剧第四代传承人,“老戏骨”朱宏拥有国家一级演员、贵州省剧协副主席、享国务院政府特殊津贴、文化部优秀专家等等名誉和身份。这其中,他最珍惜和在意的,还是“国家级非物质文化遗产黔剧代表性传承人”这个身份。

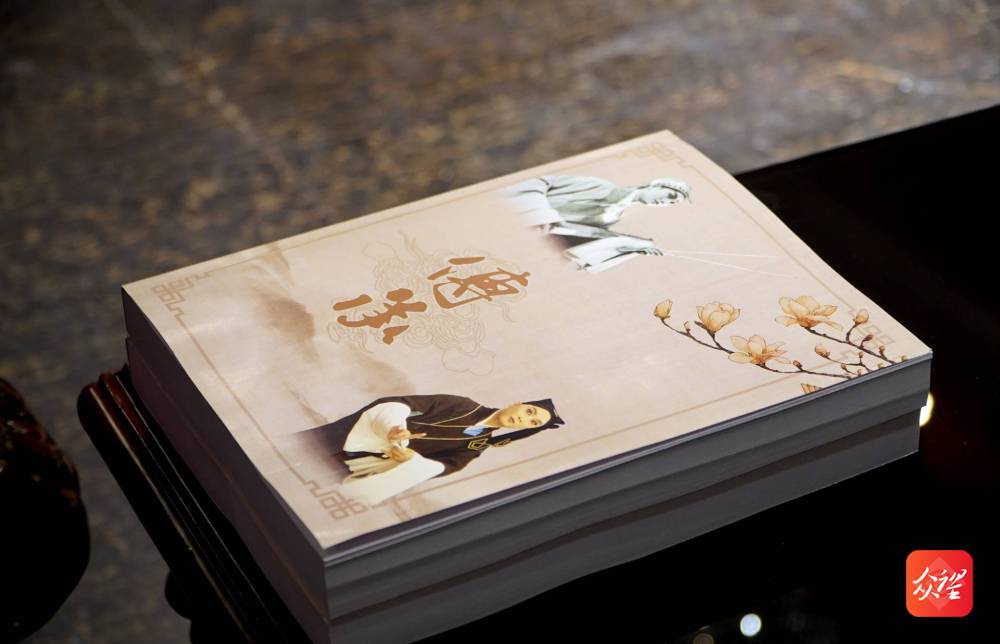

黔剧“秘籍”——《传承》

新纳入门下的徒弟杨博亚、纪译茜,从2013年开始学黔剧。如今戏龄已有11的她们,一个是花旦,一个是刀马兼花旦。拜师,则是一年前就开始积攒的愿望。“我们想拜师学艺,但‘艺’在后,‘德’为先,这是师父告诫我们的,也是黔剧承载的传统文化符号。”

当12个徒弟齐刷刷站在一起,朱宏感慨:“因为他们,非遗正年轻。”

朱宏告诫徒弟们“在艺术舞台上必须高调,但生活中必须低调”

“我的师父邹秀钟,在我拜师的时候告诫我九个字,‘技不压身,功到自然成’,今天我也将这九个字送给你们。”朱宏说,传承不只是一群人,一代人的事,而是聚合了几辈人的力量。“团结,才能把地方戏曲文化发扬光大。”

“前浪”带“后浪”,黔剧正青春

目前,贵州省黔剧院正在筹建非遗大师工作室,并对经典黔剧《秦娘美》进行全新的编排,“在这部剧中大胆启用新人,就是为了让以黔剧为代表的优秀传统文化得到更好的呈现,未来通过舞台演出,传递黔剧精彩,讲好民族团结的贵州故事,唱出黔剧好声音。”朱宏说。

国家级非物质文化遗产黔剧代表性传承人:朱宏

1987年进入黔剧团,从艺39年,逐步成长为国家一级演员、国家级非物质文化遗产传承人、贵州省剧协副主席、享受国务院政府特殊津贴、文化部优秀专家、贵州省“四个一批”人才、贵州省“德艺双馨”文艺工作者,主演剧目多次荣获文旅部剧目奖、贵州省政府文艺奖一等奖、“五个一”工程奖等奖项。

多次代表中国出访澳大利亚、新西兰、加拿大等国家文化交流演出,在大型电视情景喜剧《欢乐黔剧》《华夏医家乐》;黔剧《贞女》《大学生村官》《九驿图》《湄水长歌》《天渠》《腊梅迎香》《无字丰碑》等剧中担任主演。