学术研讨会现场

编者按:2025年5月28日下午,由贵州省文化和旅游厅指导,中共遵义市委宣传部、遵义市文化旅游局主办,遵义市美术馆(遵义画院)策划实施的国家艺术基金2025年度传播交流推广资助项目“万里征程·伟大转折:弘扬长征精神美术作品巡展”在开幕式后召开了一场学术研讨会。与会嘉宾齐聚一堂,围绕“主题性展览策划”与“主题美术创作”展开了广泛而深入的探讨。研讨会由遵义市美术馆馆长杨显忠主持,贵州大学美术学院副院长刘剑担任学术主持。

杨显忠(项目负责人、遵义市美术馆馆长)

各位老师,各位艺术家,各位好朋友,今天开幕式顺利完成,感谢各位老师千里迢迢赶过来,非常欢迎你们的到来!

遵义市美术馆有“四梁八柱”,其中的顶梁柱是“学术立馆”,这是我们对自身的要求。“无展览不学术、无学术不展览”,每次展览都有一个研讨会。之前的一些学术研讨会,火药味蛮浓,批评家对艺术家的作品一针见血,甚至在研讨会上有争执,但会后都是非常好的朋友。此次展览共展出长征主题及新时代主题美术作品100余件,涵盖了中国画、油画、版画等艺术类型,以丰富多彩的艺术形式谱写了长征赞歌,可以说是一场红色美术经典原作的大汇聚。接下来,希望大家在研讨会上畅所欲言、各抒己见,挖掘出更多具有理论深度的观点与话题。

刘剑(学术主持、贵州大学美术学院副院长)

今天,回头看贵州省的美术馆建设,遵义市美术馆也是走在前面。为什么能够走在前面?因为有“遵义会议”这样一笔丰厚的历史文化遗产,一直给了遵义人一种内在的自信。

回顾以往的美术史,会看到很多作品就是当年的主旋律或者主题性创作。为什么仍然在美术史上处于非常重要的位置,不仅是从表达的内容和题材,而且从艺术的角度肯定有它超越其他画家的独到之处,所以在历史的长河中沉淀为美术史中的经典作品。因此,对于主题性创作,“怎么画”可能比“画什么”更为重要。比如一些重大的历史事件,绘画中的历史不等于场景复现。今天的展厅里,好几个画家都画了遵义会议会址,放一起对比就会看到,同样画的是会址,但是每个画家都有不同的表达。有的画家既把当下的时间感画出来,又能够把历史的现场感画出来。比如,李荣琳的《遵义会议会址》,画面中午后温暖的阳光照射进来,那种历史感和现场感就处理的很好。

另外,学科艺术一定是有共识的,如果没有共识就不可能成为一个学科。我们的探讨有一个交叉点,就是情感。在“知情意”三大块中,艺术在“情”。对艺术而言,“情”就要表现为真,所以它就是真情。因此,真情一定是艺术的不二法门,只有它才能够经得起时间的检验。主题性创作需要注意这一点,上一辈画家画这些作品,不仅有场景,还带进了画家的情感,这要比他画场景本身更难,即画家本人的个人情感得到抒发,抒发对革命的怀念,对历史的沉思,都能够体现出来。

徐华(陕西国画院青年画院副院长)

遵义美术馆开馆时,我就与它结缘。今天来参加这个展览也很荣幸,展览做得很好,选择和定位都很好,我从三个方面谈一下感受。

第一,展览的陈列叙事与情感共鸣比较突出。展览分了四个板块,作品达到100余幅,门类有“国油版”等类型。作品的时间跨度非常大,从1963年到2025年,这些作品构成了长征精神的艺术表达,通过作品将历史事件转化成艺术视觉的符号,这是展览非常大的亮点。

第二,艺术与历史的互文性。红色美术作为国家历史和革命精神的载体,艺术家的创作不仅是历史场景的复现,更通过不同的语言弘扬了“长征精神”。

第三,红色基因的传承是从历史资源到精神谱系,所以要“用好红色资源,赓续红色血脉”,这次展览正是在做这样的具体事情。

吴守峰(中央美术学院教授、中央美术学院燕郊校区美术馆馆长)

很高兴能参加今天的会议,刚才在展馆,一直在学习、观摩这些作品,既然是研讨会,我根据展览的一些现象,提两点:

第二,绘画材料运用方面存在着一些思考,这是我在这个展览中感受比较深的。比如,沈尧伊的《毛泽东视察红军遵义警备司令部》这张非常经典的作品。今天看的话,沈先生这张画里面,围着酒红色的围巾,依然油性饱满,但其他部分已经被吸油了。如何保存好这类作品,这也给各地美术馆提出了要求。当然,今天很多高校也在纷纷建设保存修复专业,师资的配置、教学的输出、学生未来的就业,也可能会给美术馆的建设提供新的技术上的保证。在收藏的过程中,恒温恒湿的条件、技术储备应该是美术馆下一步非常重要的工作环节。

李忆敏(中华儿女美术馆馆长)

红色题材留到今天的作品无外乎两种:一种是大浪淘沙过去了,成为那个时代的记忆。但还有很多作品,抛出它是红色题材,作为普通题材,它依然是熠熠闪光的一张经典题材。就像今天我们看到孙慈溪先生的《同学》。在展厅给人介绍的时候,我说这是艺术家在特定年代里的“红杏出墙”、在特定年代里的“感情走私”,这种红杏、这种走私,就是艺术家天性的流露,挡也挡不住。

所以无论画什么题材,无论什么创作,最后所有艺术都回到人的本身。人最大的特点就是人性,一切创作不离其宗,只要抓住人性,这个作品就可能成功。离开了人性,都是浮云。

陈树中(四川美术学院教授)

我是中国美术家协会重大题材委员会的委员、中国美协连环画艺委会的委员,我平时很关注主题性创作。在绘画的大范畴中,主题性创作的难度最大。当时人的那种精神状态、时代气息,艺术家要使尽浑身解数把那种感受表现出来,这个过程非常复杂。2016年,我画《十送红军》,现在收藏在中国国家博物馆。当时,从考察积累素材,到创作的过程,是很艰辛的,要反复打磨反复修改,最后创作出来。所以,今天看到“万里征程·伟大转折”展览的这么多作品,汇集到这儿,形成这么大规模,看到这些艺术家们也做了很多努力,让我深有感触。我认为主题性创作在当下、在这个新时代,依然有它发展的生命力和广阔的空间。

今天,遵义美术馆把这些作品汇总在一起,我相信它会不断产生非常重要的意义,有非常重要的现实意义和历史意义:现实意义,我们所处的这个时代更需要长征精神。历史意义,长征精神也是中华民族的精神,既是中国一段非常重要的历史,在世界历史中也是非常辉煌的一页。通过六站巡展,这个展览以及作品的影响力就会越来越凸显。

贺也频(庆阳市美术馆馆长)

庆阳市位于甘肃省东部,是陕甘边革命根据地的重要组成部分,有南梁革命纪念馆等历史遗产。陕甘边革命根据地是土地革命战争后期全国“硕果仅存”的革命根据地,为党中央和红军长征提供了落脚点,又是抗日战争的出发点,因此庆阳的红色文化遗产非常丰富。在文艺领域,庆阳有“书画名城”的美誉,有着深厚的文化传统,但是在美术创作上存在题材单一、特色不足等问题,我们也正在探索如何打破单一传统的美术题材,让美术创作更为丰富,同时也在努力探索更加多元丰富的办展模式,所以这次来遵义美术馆考察,为我们提供了一个很好的参考。

“万里征程·伟大转折”这个展览9月份将在庆阳市美术馆展出,诚邀各位赴庆阳观展,感受当地热情,并期待未来在美术创作与展览运营上开展更多交流与合作。

王建山(贵州民族大学美术学院原院长)

2023年,我主持了一个国家艺术基金项目:“贵州百年版画”,所以今天看到国家艺术基金的活动感受比较深、比较多。

首先,遵义美术馆的国家艺术基金申报工作我参与了一部分,实际上他们两个选题都进入了初选,很不容易。其次,贵州美术馆之前做的“双百工程”这个项目,留下很多遵义题材的国画、油画,我们今天在展览中也看到了,都是非常有特点的经典作品,包括名家作品。第三,遵义美术馆巡展选择的六个地点,和长征都有相应的关系,特别好。

关于收藏的建议,我是在做国家艺术基金项目中派生出来的。我主持的“百年贵州版画”有200多幅经典作品,作品从社会主义建设时期、改革开放时期、新时期的都有。国家艺术基金展览结束后,贵州省美术馆将所有的作品全部收藏了,后面省美术馆用这些作品策划申报了文旅部的两个项目,这一点省美术馆做的很好。

2023年,我做“百年贵州版画”的时候,国美的张敏杰老师也在做全国版画的展览,展完以后安徽美术馆收藏了这批作品。所以,国家艺术基金能派生出很多良性循环,希望这两个案例给遵义美术馆在作品的收藏、征集,包括捐赠等方面提供一些参考。

蔡循生(重庆大学艺术学院客座教授)

非常感谢遵义美术馆邀请我参加这样一次非常有意义的展览,我也曾是一位军人,因此画的好多都是军旅题材,这次参展作品是《和平使命》,表现的是中国维和部队维护世界和平,展现大国担当的这样一个主题。

作为一个参展艺术家,能参加这次展览很荣幸。长征精神是我们革命前辈用那种忠诚和信仰铸造的一种伟大精神。现在在中华民族伟大复兴的征途上,同样需要这样的精神力量来完成民族的伟大复兴。这个展览我看了两遍,有些画看着非常亲切,因为是用真诚、情感打动了我。孙滋溪老师1963年的画,现在看来依然让人感动,因为它有一种情感在里面,能够激发人向前奋进的精神。作为一个作者,有一种责任和使命,我们画画就是要表现国家、军队的成长,反映中华民族的发展史。展示国家大国担当的责任感。

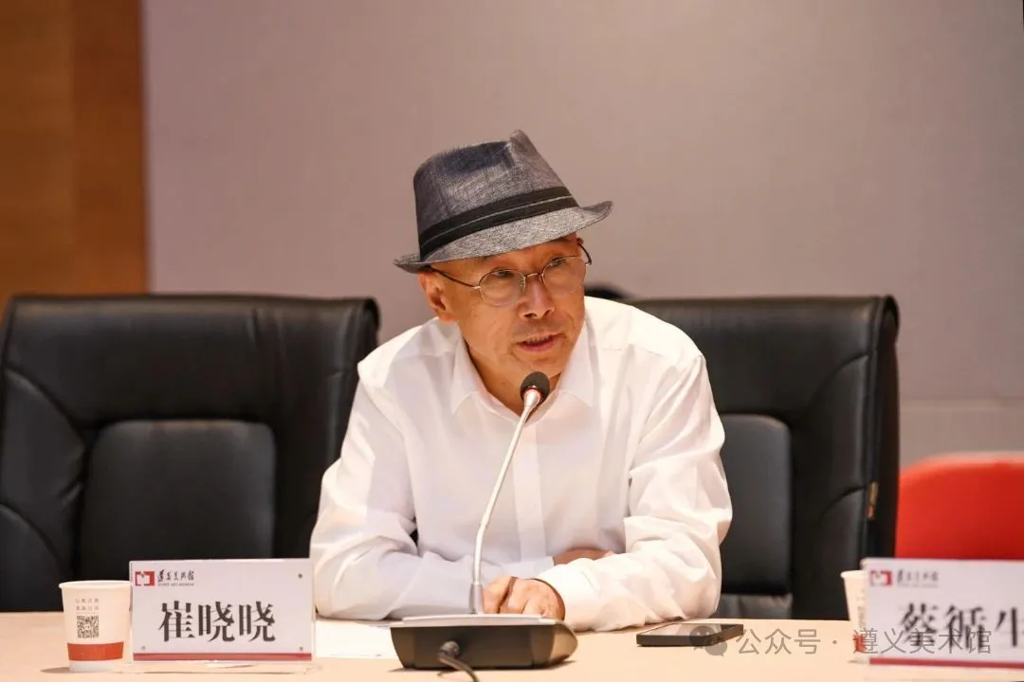

崔晓晓(原辽宁教育学院美术编审)

遵义是一座英雄的城市,这我是第四次到这里。我曾是一名军人,对部队有特殊的情结。2018年,为了传承自己对军队的情结,我重走长征路。从江西瑞金于都作为起点,一直走到甘肃,分三次出发。因为中途又回沈阳,来回折腾,2.5万里长征我走了将近5万里。通过重走长征路,满足自己对部队、军营的情结,我认为这是我一生中最大的精神洗礼。

我想交流一个问题:革命题材主题绘画,该不该有辨识度和观念性问题?主题绘画除了思想、内容的表达,还有一个是学术观念。因为是艺术作品,艺术作品就应该具备辨识度,对艺术家来说辨识度也是生命力,没有辨识度就跟照片一样,失去绘画的意义。刚才看了一些作品,辨识度非常高,而且学术性非常强,正是这样的作品,才能作为经典、作为榜样。我们作为艺术家,这种带有学术性的,既能表达主题,又能有学术观点的活动,更能推动艺术家的创作,也成为艺术家进步的一种动力。

赵竹(贵州省油画学会会长)

这个时候谈论红色主题或者红色文化艺术,有种特殊的意义。

我曾经非常认真地读过毛泽东《在延安文艺会议座谈会上的讲话》,特别有启发,包括对我们未来的思考、对当下状态的思考、对民族的走向、对历史人物的评价等。另外,红色美术主题创作更多表现为宏大叙事。宏大叙事的共性是在人类精神上能引起广泛共鸣。所谓的个体叙事,仍然具有宏大叙事的内涵,因为影响每个个体,追究到人性的底层,大家也有共性。个体叙事中非常窄的题材,依然具有宏大性,因为触及人性的根本。这是我对宏大与个性这种矛盾的想法,都是要触及人的根本,我们从哪儿来,到哪儿去。不管是个体、群体,总是要有共性,才能一起往前走。

焦亚奎(项目策展人、遵义市美术馆展览收藏研究部副主任)

接到申报的任务时,我就想今年是遵义会议90周年,遵义又是一座红色的城市。在这样一个时间节点,红色主题可能更契合遵义这座城市,就做了这个选题。

“万里征程·伟大转折”这个展览标题既点出长征主题,又突出了遵义会议的转折意义。在板块划分上也一改以时间为线索的常规,而是从题材的角度来进行探索,通过人物、事件、遗迹(红色文物)、新景象(新时代新图景),将展览分为四个篇章。四个篇章以层层递进的方式回顾了历史征程,展示了新时代的大国形象,同时也梳理了红色美术艺术语言以及风格的发展流变。