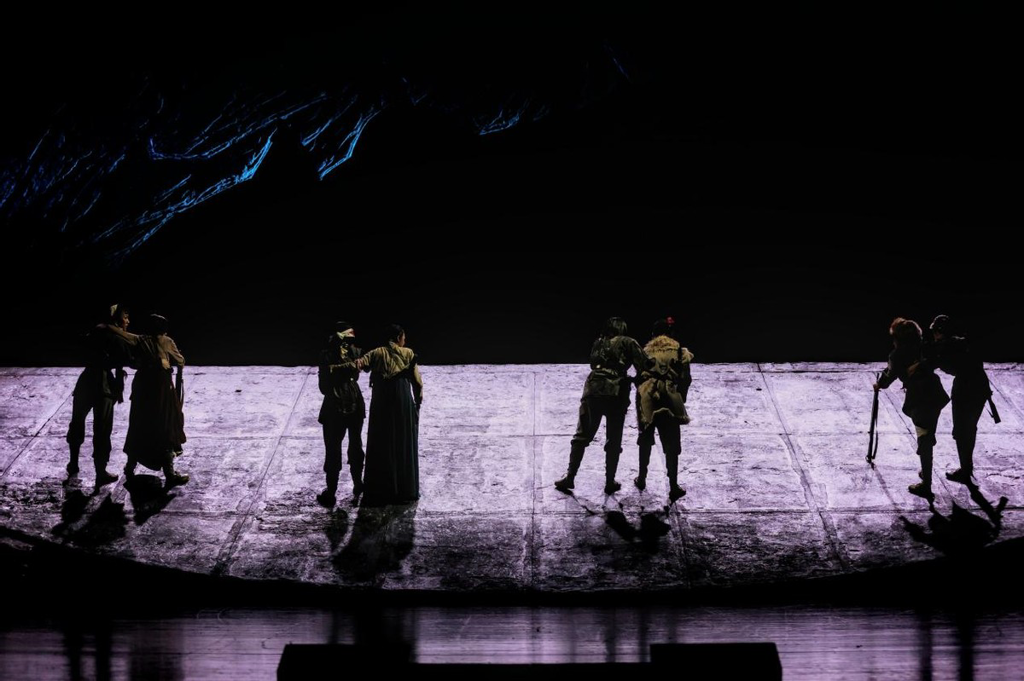

2025年9月8日,由中央戏剧学院音乐剧系精心创排,中央戏剧学院实验剧团负责运营的音乐剧《八女投江》作为第十九届中国戏剧节参演剧目在杭州金沙湖大剧院成功演出,该剧以女性军人为主体进行英雄故事的书写,以一个崭新的视角将烽烟中的历史再次展现在观众面前,通过音乐剧的形式与历史展开深度对话。《八女投江》的演出成功告诉我们,历史从来不是泛黄的故纸堆,它的精神早已熔铸在我们的民族集体潜意识中,每当旗帜飘扬时,我们总能再次涌起热泪与热血。

血色芳华:女性军人的主体书写

音乐剧《八女投江》取材于真实的历史故事,1938年深秋的黑龙江省牡丹江市林口县乌斯浑河畔,曾发生过一场抒写历史的英勇战斗。本剧讲述了东北抗联第五军妇女团以冷云指导员为首的八名女战士的抗战事迹以及这些来自不同家庭背景女战士们凄美曲折的情感故事和成长历程。在战斗中,她们为了保护主力部队迅速撤离,主动提出吸引伪军火力,因而与日伪军发生激战,最终被敌军围困河边,面对强敌她们誓死不屈,挽臂涉入乌斯浑河,在高昂的国际歌中将她们花样的年华和生命献给了养育她们的白山黑水……殉国时,她们当中年龄最大的23岁,最小的仅有13岁。

这部剧作最珍贵的突破,在于它打破了英雄主义的男性范式,构建起一种独具女性特质的军人形象书写,这在国内的戏剧舞台上是难得一见。导演范卫华在创作之初就考虑到:“女人是什么样子?女军人是什么样子?八十多年前那些肩负着我们民族使命的女军人又是什么样子?”在观看完《八女投江》后我们获得了答案:导演没有简单地将她们塑造成"像男人一样"的女军人,她们可以用女性特有的优势应对种种挑战,可以用细腻观察弥补经验不足,可以用情感智慧化解内部矛盾,在硝烟中有的不仅仅是战友情,将大家凝结在一起的还有姐妹情谊。令观众感动的是,八位战士既是军人也是女性,原来,英雄的书写不必抹去性别特征,这种对传统性别叙事的超越是当代舞台上主旋律剧作的一种创新。

学院力量:中戏师生的精神传承

音乐剧《八女投江》由中央戏剧学院音乐剧系精心创排,这也是继音乐剧《家》之后,实验剧团联合学院音乐剧系入选中国戏剧节的第二部作品。《八女投江》的演员们都是中戏音乐剧系的优秀学子,主创团队是来自音乐剧系、戏剧文学系、舞剧系、舞台美术系的教授和博导,这支汇聚行业高级艺术人才及高校优秀青年演员的团队花了四年时间进行打磨,《八女投江》历经三次版本升级,每一次的精进都是对艺术的极致追求和对历史的深刻思考,体现了中戏师生对治学与艺术的严肃态度。

今年正值世界反法西斯战争胜利80周年和中央戏剧学院建院75周年,《八女投江》的演出有着特殊的纪念意义,中央戏剧学院是新中国第一所戏剧教育高等学校,历史可以溯源至1938年4月10日成立的延安鲁迅艺术学院,在长期的办学实践中,中戏始终不忘对红色精神的传承,始终坚持现实主义美学原则,中戏师生带给观众的不仅仅有《八女投江》,从1952年第一届话剧系舞台美术系毕业生作品《战斗里成长》到2023年的《风云儿女》,2024年表演系2020级2班《马背上的摇篮》、导演系2020级《戏剧春秋》,信仰的火种从未熄灭,它正通过艺术的形式在新一代青年心中重燃。

中央戏剧学院实验剧团作为《八女投江》的演出和运营单位,再次展示了其作为融“政、产、研、学、用”为一体的平台优势,通过依靠学院内外的优秀艺术人才,为学院搭建艺术创作实践平台,为演出市场输送精品优质剧目,为学院青年人才提供市场机会。

艺术展演:戏剧节中的高校之声

作为中国戏剧界规模最大,影响力最深的艺术盛会之一,在第十九届中国戏剧节的舞台上,中央戏剧学院原创音乐剧《八女投江》的亮相令观众惊喜。

中国戏剧节始创于1988年,每两年举办一届,是我国戏剧艺术领域最高规格、最高水平的展演和评奖演出,音乐剧《八女投江》的入选体现了业界对中戏师生学术与艺术创作能力的认可,对该剧艺术性与思想性的认可。《八女投江》也将走出校园,进入市场接受专家与观众的检验,一次主创师生们与业内专家交流切磋的珍贵机会,“以剧育人”是最好的课堂教学,中戏学子们能在这样的重要平台得到展示和锻炼,这对他们建立专业自信有极大的帮助。

同时这也是向市场进行中戏教学成果展示的机会。近年来,中戏在艺术实践中致力于构建“中国演剧体系”,《八女投江》既有学院派历史叙事的严肃性,又大胆运用多种现代戏剧手法丰富剧目的观演性,立足学术根基,讲好中国故事,是学院理论与实践并重的成功实践,也是戏剧节中洋溢着活力与创新的“高校面孔”。

演出虽已收官,但乌斯浑河的浪涛声仍久久回荡。我们难忘那坚定走入冰冷河水的身影,难忘优秀师生的精彩演出,音乐剧《八女投江》将继续打磨,不断精进,在更多的舞台与观众相见!