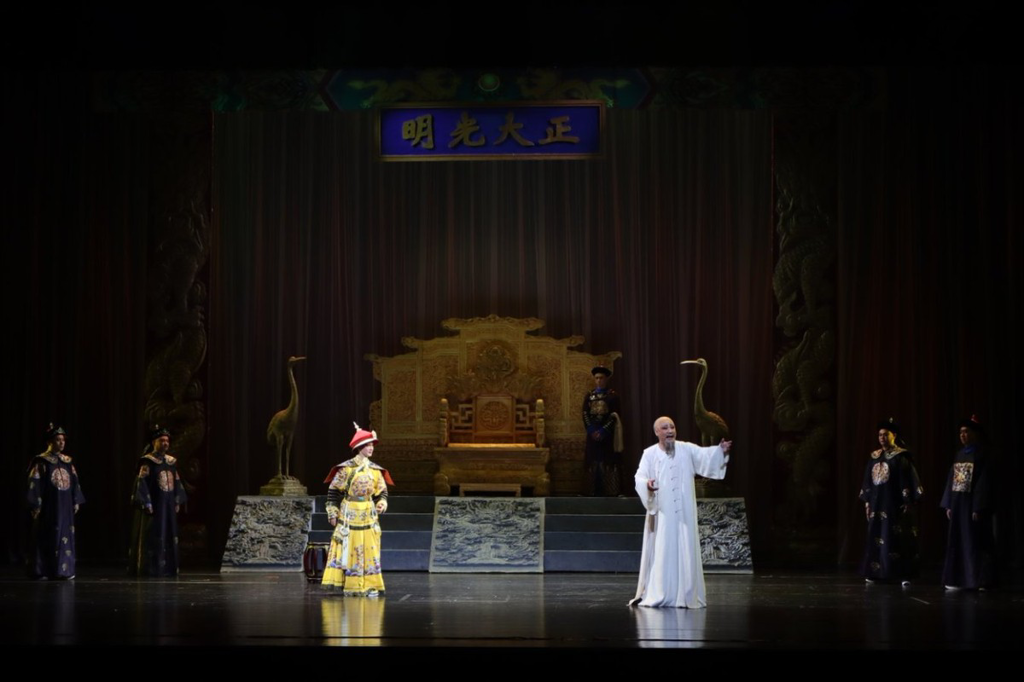

9月11日的温州剧场,有别于寻常演出夜——当满族新城戏《高风元辅范文程》的大幕落下,观众起身鼓掌的身影与回荡在剧场的赞叹声,不仅印证着一场演出的成功,更标志着中国现存唯一满族戏曲剧种,首次在第十九届中国戏剧节的舞台上,完成了一次跨越地域与文化的“破圈”。作为本届戏剧节东北三省唯一入选剧目,这部承载“天下第一团”使命的作品,究竟如何以非遗之姿,让满族文化与民族交融的故事直抵人心?笔者走进幕后,探寻其背后的创作密码。

密码一:以历史为骨,让“民族交融”从史料走进舞台

“范文程的故事,从来不是一个人的传记,而是一面映照清初各民族共生的镜子。”谈及剧本创作,一级编剧李昂的话点出了这部剧的核心立意。为了让“民族交融”不再是抽象概念,创作团队花了近一年时间梳理史料,从范文程推动满汉官员共事的具体政策,到民间满族与汉族通婚的生活细节,都被转化为可感知的舞台场景。

“比如剧中有一场‘粮仓议事’的戏,我们没有写朝堂上的宏大辩论,而是聚焦满族将领与汉族文人围绕‘粮食分配’的分歧——满族将领主张按军功分粮,汉族文人则坚持按人口均分,最后范文程提出‘军功与民生兼顾’的方案,既保留了满族重视军功的传统,又照顾了汉族百姓的需求。”李昂解释,这样的设计让“民族交融”不再停留在口号上,而是通过人物的矛盾与和解,让观众真切感受到不同文化碰撞中的包容与共进。

密码二:以非遗为魂,让满族文化“活”在每一处细节

“萨满单鼓的节奏一响,满族新城戏的魂就立住了。”一级作曲杨柏森手中握着的萨满单鼓,是这部剧音乐创作的“关键道具”。在他看来,满族新城戏的魅力,在于其独特的艺术语言——从唱腔中的“满语衬词”,到舞蹈里的“抖肩”“摆腰”,每一处细节都是满族文化的鲜活载体。

为了让这些非遗元素不流于形式,创作团队做了大量“活化”尝试:音乐上,将满族民歌《摇篮曲》的旋律改编为剧中的抒情段落,让悠扬的曲调与演员的唱腔融合,传递人物的细腻情感;舞蹈上,把满族传统“莽式舞”的动作拆解重构,融入到朝堂礼仪、民俗场景中,比如满族贵族宴请汉族文人时,演员们以“莽式舞”的轻盈舞步敬酒,既展现了满族的热情,又体现了文化的互动;乐器使用上,除了萨满单鼓,还加入了满族传统乐器“八角鼓”,其清脆的音色与戏曲乐队的丝竹声交织,形成独特的听觉记忆点。

密码三:以观众为镜,让非遗演出走出 “小众圈层”

“第一次看满族新城戏,没想到会这么入迷!” 演出结束后,00 后观众小林的话,道出了许多年轻观众的感受。在筹备之初,创作团队就意识到,要让非遗剧种被更多人接受,必须打破“小众艺术”的刻板印象。

导演刘海波介绍,他们在舞台呈现上做了不少“贴近观众”的设计:叙事节奏上,摒弃传统戏曲“慢节奏”的特点,通过紧凑的剧情转折,甚至在演员的妆容上,也适当简化了传统戏曲的浓妆,让人物表情更清晰,“我们希望不管是熟悉戏曲的老观众,还是第一次接触满族新城戏的年轻人,都能看懂、喜欢上这部剧。”

这种“贴近观众”的努力,也收获了回报。演出结束后,不少观众在剧场外的 “非遗互动区” 驻足——这里摆放着萨满单鼓、八角鼓等乐器,演员们现场演示满族舞蹈动作,吸引了大批观众参与体验。“原来满族舞蹈的‘抖肩’这么难学!”小林跟着演员学了几个动作后笑着说,“现在我不仅记住了范文程的故事,还对满族文化产生了兴趣,以后有机会真想再看一次满族新城戏。”